Varias tradiciones eclesiásticas tienden a encerrarse en reservorios históricos, donde los acontecimientos de hace 150, 500 o 2000 años (por ejemplo) las definen, en lugar de un río más ancho y largo. Pero como lo explica el apóstol Pablo en los primeros capítulos de su carta a los Romanos, lo que Dios está haciendo ahora solo tiene sentido cuando entendemos lo que Dios siempre ha estado haciendo, desde el principio de los tiempos. En esencia, la historia cristiana es la historia de la obra de Dios en el mundo desde la creación.

Y antes de que nuestra historia se volviera “cristiana”, era judía.

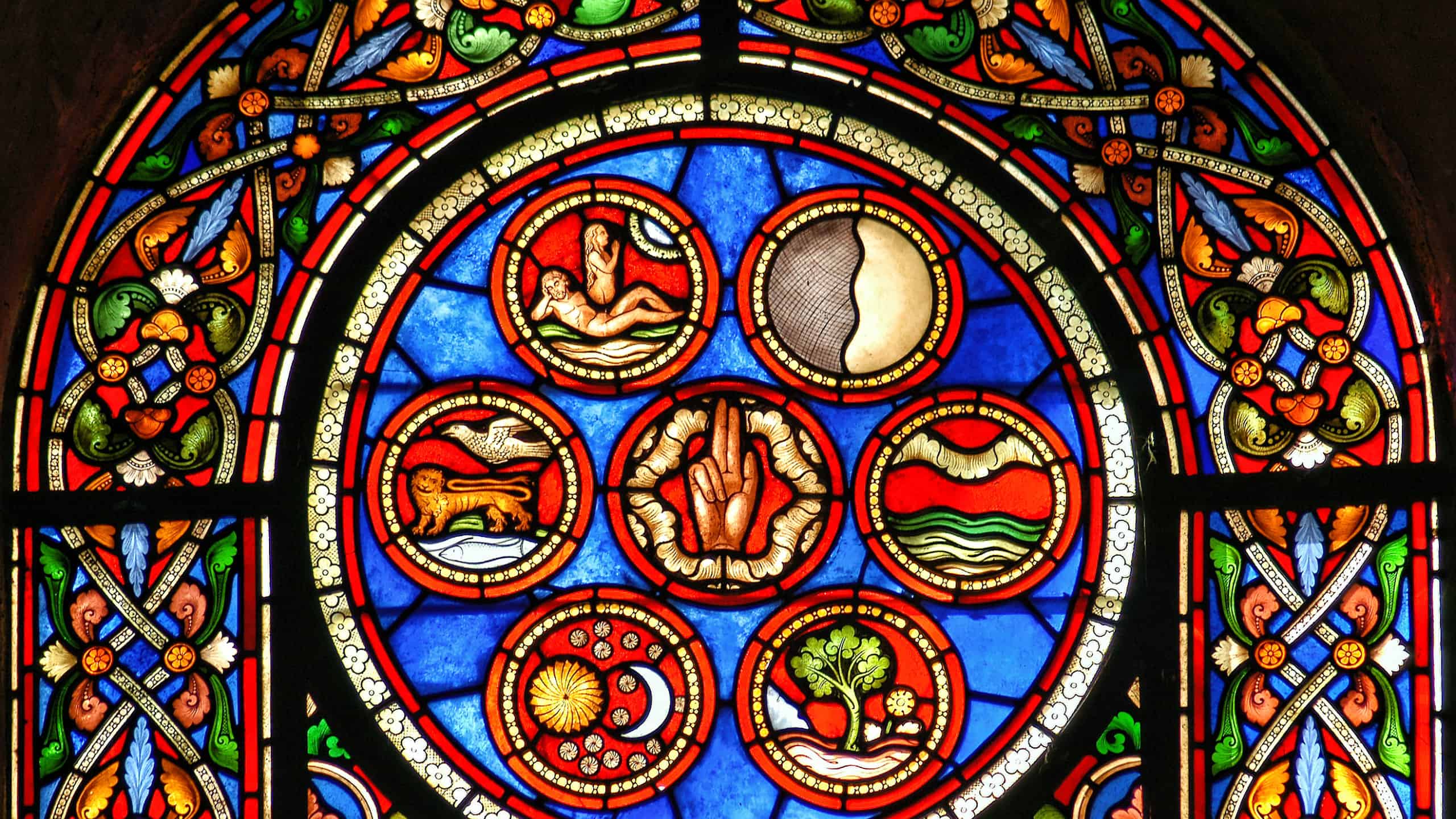

Una cosmología única

A diferencia de sus vecinos del Cercano Oriente, los judíos antiguos adoraban a un Dios supremo, al que reconocían como el único Creador de un mundo bueno, ordenado y dador de vida. En lugar de celebrar la victoria duramente ganada de una deidad pagana sobre las fuerzas del caos, su historia de la creación (y ahora la nuestra) revela la Fuente de todo lo que existe, para quien el acto de crear no fue un acto de violencia sino una Palabra. “Hágase…” ¡Y así fue! (Para tener una idea de las diferencias, compare las narraciones de la creación de Génesis 1–2 con egipcio y babilónico mitos.)

Esta visión de la creación tiene dos implicaciones cruciales. En primer lugar, Dios es la Fuente no sólo de toda vida sino también del tiempo, y por eso los seres humanos prosperamos cuando vivimos al ritmo del orden de Dios. (Observar el Sabbath, que recrea la historia de la creación cada siete días, es una de las formas clave en que los judíos llegaron a ordenar sus vidas de acuerdo con los ritmos de trabajo y descanso del Creador). Y en segundo lugar, debido a que el mundo que Dios creó es bueno, el sufrimiento y la injusticia no son defectos inherentes al diseño de Dios, sino que son resultados naturales de la rebelión humana contra el orden previsto por el Creador (véase Génesis 3) Esto significa que el sufrimiento y la injusticia pueden remediarse.

Pacto y Salvación

Según la visión judía del desarrollo de la historia, Dios no abandonó a los seres humanos rebeldes y engañados a una espiral de muerte irreversible de pecado. En cambio, el Creador inició un pacto: primero con un hombre, un pastor migrante mesopotámico llamado Abram, y luego con sus descendientes. (Génesis 12-50 relata las historias de los patriarcas judíos: Abraham, Isaac y Jacob).

La identidad como pueblo del pacto de Dios comenzó a consolidarse a través de los acontecimientos que llegaron a conocerse como el Éxodo, cuando Dios levantó a Moisés para que sacara a los descendientes de Abraham de la esclavitud egipcia e instituyera la Ley por la cual el pueblo se gobernaría a sí mismo bajo el gobierno de Dios. (Los más ampliamente reconocibles son los Diez Mandamientos, pero la Ley Mosaica completa es mucho más completa; véanse los libros de Levítico, Números y Deuteronomio).

La principal de las promesas incluidas en el pacto abrahámico era la “Tierra Prometida”, un estado-nación donde la Ley de Dios sería la ley del país. De esta manera, el sufrimiento y la injusticia darían paso al florecimiento humano que el Creador había planeado desde el principio. Sin embargo, incluso después de que el pueblo conquistara y se estableciera en la región que Dios había prometido, repetidamente (¡incluso de manera habitual!) incumplieron la Ley. (El libro de los Jueces es una recitación incesante de estos fracasos y las consecuencias resultantes). Los líderes políticos y sacerdotales construyeron infraestructura e instituciones para implementar una vida comunitaria respetuosa de la Ley en Israel (consulte 1 y 2 Samuel, especialmente), y Dios inspiró a los profetas para que guiaran al pueblo en la aplicación de la Ley a las circunstancias únicas que enfrentaba cada generación (para muchos ejemplos, lea 1 y 2 Reyes junto con los libros proféticos).

Pero incluso con todas estas ventajas, el pueblo de Dios no pudo organizarse y vivir como el Creador lo había planeado desde el principio, al menos no por mucho tiempo.

De la catástrofe a la esperanza

Finalmente, la rebelión contra el modo de vida ordenado por Dios terminó una vez más en sufrimiento, y el estado-nación de Judá fue conquistado por extranjeros paganos. En el año 587 a. C., la ciudad capital, Jerusalén, quedó en ruinas mientras las figuras más destacadas de la cultura y la filosofía judías fueron llevadas al servicio del imperio babilónico. (El Libro de Daniel es una visión desde dentro de esta calamidad nacional.)

Durante los siglos siguientes, la identidad judía fue moldeada por fuerzas externas (su patria fue invadida por sucesivos imperios: Babilonia, Persia, Grecia y luego Roma) y por la pregunta interna que siempre surge de las catástrofes: ¿por qué? A medida que los judíos reflexionaban sobre su historia en un esfuerzo por responder a esa pregunta, comenzaron a recopilar historias, canciones, dichos y escritos inspirados en su relación duradera y tumultuosa con Dios (esta colección se convirtió en la Biblia hebrea, que la mayoría de los cristianos llaman el Antiguo Testamento). Y mientras esperaban y oraban por el futuro, muchos comenzaron a anhelar y anticipar una figura real redentora conocida como mesías, que significa “el ungido”. Recordando cómo habían florecido como pueblo bajo el gobierno del rey David, esperaban con esperanzada expectativa un nuevo rey en la línea real davídica que finalmente marcaría el comienzo del mundo bueno, bien ordenado y dador de vida que Dios había estado creando desde “el principio…” (ver Génesis 1).

Es en esta historia —la historia judía de la creación, la alianza y la esperanza— que nacieron Jesús de Nazaret y la Iglesia.